Почти магия - слова «почти»

Почти выспалась. Почти в срок. Почти хватило денег. Почти выходной. Почти призналась в любви. Почти счастлива.

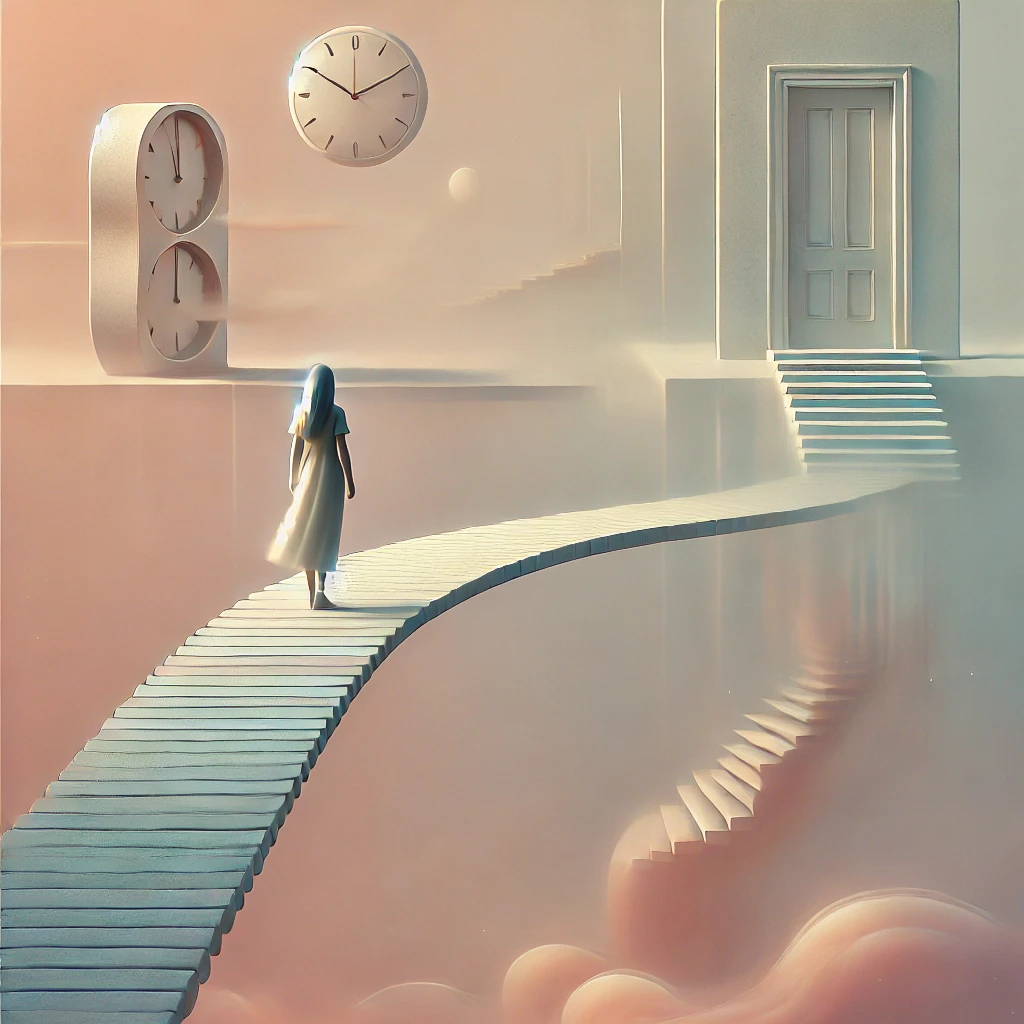

Жизнь в пространстве "почти" - очень подвижная и неустойчивая. Я как будто все время на грани между "да" и "нет", между тем, что хочется, и тем, что выходит.

"Почти" — как мягкая подушка, на которую можно приземлиться, не признавая, что снова не долетела.

Утешительный приз в забеге за реальностью, где всегда остаётся шанс сказать: "Ну, я же почти успела" — и избежать болезненного признания, что в итоге всё же нет.

Просто слово. На самом деле нет. Это не просто словесная уловка, а - выраженный вовне симптом - внутренней конструкции, которая помогает держаться на плаву.

Мы используем его, чтобы оправдать свои промедления, смягчить неудачи, создать иллюзию контроля над тем, что, возможно, уже давно ускользнуло от нас. Оно спасает, но и ограничивает, создаёт ощущение движения, но в при этом делает человека пленником нерешительности.

Получается, что «почти» — это внутренний монолог, искусно замаскированный под объективную реальность.

«Почти" - способ не сталкиваться с разочарованием.

Если сказать "почти получилось", значит, можно не признавать, что не получилось совсем. В этом "почти" есть сладкая недосказанность, щедро приправленная надеждой. Оно позволяет повиснуть где-то между мечтой и реальностью, не делая ни шага вперёд, ни назад. Так проще. Так спокойнее.

Но почему?

Похоже, мы говорим "почти", когда не хотим признавать границы собственных возможностей. Если бы можно было измерять жизненные сценарии в процентах, многие зависли бы на бесконечном 99%, боясь завершить процесс, потому что финальность означает неизбежное столкновение с истиной. И эта истина может оказаться не такой уж приятной.

"Почти успешен" звучит куда легче, чем "я не достиг того, чего хотел".

"Почти любим" не так режет слух, как признание, что отношения давно превратились в зыбкую иллюзию.

Но что происходит, когда "почти" захватывает жизнь? Это как сидеть в вагоне метро, который вечно застревает между станциями. Вроде бы движешься, но не можешь доехать до нужной станции. Вроде бы есть развитие, но всё ещё не там, где хотелось бы быть. "Почти" крадёт ресурсы, обрекая на вечное ожидание того момента, когда что-то наконец станет "полностью".

Иногда "почти" нас защищает, создаёт мягкую подушку безопасности, особенно если на другом конце весов — страх, который парализует. Это страх признаться в том, что в чём-то не хватило усилий, что ошиблись, что оказались не теми, кем хотели. Нам хочется верить, что ещё чуть-чуть — и всё сложится. Но вот вопрос: а что, если нет? Что, если "почти" — это не этап, а постоянное состояние?

Кажется, что мы держим ситуацию под контролем, но на деле "почти" контролирует нас. Становится невидимой преградой между мной и реальной жизнью, тем самым препятствием, которое отделяет смелость от колебаний.

И это правда очень сложно не почти жить, а быть полностью. Не «не когда-нибудь», а сейчас.

Думаю, что у меня почти получилось сказать, то что я хотела)))

Больше материалов и обсуждений в моем Telegram канале "Психолог в пижаме"

Почти выспалась. Почти в срок. Почти хватило денег. Почти выходной. Почти призналась в любви. Почти счастлива.

Жизнь в пространстве "почти" - очень подвижная и неустойчивая. Я как будто все время на грани между "да" и "нет", между тем, что хочется, и тем, что выходит.

"Почти" — как мягкая подушка, на которую можно приземлиться, не признавая, что снова не долетела.

Утешительный приз в забеге за реальностью, где всегда остаётся шанс сказать: "Ну, я же почти успела" — и избежать болезненного признания, что в итоге всё же нет.

Просто слово. На самом деле нет. Это не просто словесная уловка, а - выраженный вовне симптом - внутренней конструкции, которая помогает держаться на плаву.

Мы используем его, чтобы оправдать свои промедления, смягчить неудачи, создать иллюзию контроля над тем, что, возможно, уже давно ускользнуло от нас. Оно спасает, но и ограничивает, создаёт ощущение движения, но в при этом делает человека пленником нерешительности.

Получается, что «почти» — это внутренний монолог, искусно замаскированный под объективную реальность.

«Почти" - способ не сталкиваться с разочарованием.

Если сказать "почти получилось", значит, можно не признавать, что не получилось совсем. В этом "почти" есть сладкая недосказанность, щедро приправленная надеждой. Оно позволяет повиснуть где-то между мечтой и реальностью, не делая ни шага вперёд, ни назад. Так проще. Так спокойнее.

Но почему?

Похоже, мы говорим "почти", когда не хотим признавать границы собственных возможностей. Если бы можно было измерять жизненные сценарии в процентах, многие зависли бы на бесконечном 99%, боясь завершить процесс, потому что финальность означает неизбежное столкновение с истиной. И эта истина может оказаться не такой уж приятной.

"Почти успешен" звучит куда легче, чем "я не достиг того, чего хотел".

"Почти любим" не так режет слух, как признание, что отношения давно превратились в зыбкую иллюзию.

Но что происходит, когда "почти" захватывает жизнь? Это как сидеть в вагоне метро, который вечно застревает между станциями. Вроде бы движешься, но не можешь доехать до нужной станции. Вроде бы есть развитие, но всё ещё не там, где хотелось бы быть. "Почти" крадёт ресурсы, обрекая на вечное ожидание того момента, когда что-то наконец станет "полностью".

Иногда "почти" нас защищает, создаёт мягкую подушку безопасности, особенно если на другом конце весов — страх, который парализует. Это страх признаться в том, что в чём-то не хватило усилий, что ошиблись, что оказались не теми, кем хотели. Нам хочется верить, что ещё чуть-чуть — и всё сложится. Но вот вопрос: а что, если нет? Что, если "почти" — это не этап, а постоянное состояние?

Кажется, что мы держим ситуацию под контролем, но на деле "почти" контролирует нас. Становится невидимой преградой между мной и реальной жизнью, тем самым препятствием, которое отделяет смелость от колебаний.

И это правда очень сложно не почти жить, а быть полностью. Не «не когда-нибудь», а сейчас.

Думаю, что у меня почти получилось сказать, то что я хотела)))

Больше материалов и обсуждений в моем Telegram канале "Психолог в пижаме"